那天晚上,我和当时交往半年的男朋友在家看电影(那时候我俩还不是上下位的关系),片子具体演的啥其实根本没看进去,只觉得屋里暖气很足,他只开了一盏落地灯,我们两个人靠在一起,气氛很好。他的手指轻轻穿进我的头发,托住我的脸。我抬眼看他,没说话,他的眼神有点烫人。我们就这么自然而然地在沙发上直接开始亲热,他突然用气声在我耳边说:“叫爸爸。”

但最让我自己想不通的是:我居然一点没觉得被冒犯,反而……更兴奋了。理智上我知道这有点“不对劲”,有点超出我的认知了,但身体非常诚实,用一种我从来没有体验过的亢奋回应了他。我之前虽然也模糊地知道BDSM这回事,但我从来、从来都没把它跟自己联系起来。“我怎么可能是个m?”我一直觉得那只是别人的故事,别人的剧情。可从那次之后,我开始很认真地怀疑:我是不是真的有属性?

上面这个故事呢,是来自会员 @卡卡(已化名)的投稿。其实有很多人都和她有过相似的经历,哪怕ta们从不觉得自己对“圈子”感兴趣,也没想过进圈,但那句“叫爸爸”或者一个轻微的打pp的动作,也会让ta们欲罢不能。当然啦,大部分人叫“爸爸”也仅限于卧室。以前当我听到这个词出现在明确的主奴或上下位关系里时,我并没有特别在意。但当它越来越多地出现在一段本该平等的关系中中的时候,我开始琢磨起了这个现象。它不再是“圈子”里的一个标签,而成了普通人亲密关系中的一个密码——它撬动的,可能是更原始、更广泛的心理机制:关于权力,关于信任,关于交付,甚至关于爱。

01

“叫爸爸”现象

要理解“叫爸爸”的现象,我们得先聊聊“爸爸”这个词在我们东亚文化里究竟占着怎样一个特殊的位置。在中国传统的家庭结构里,父亲不仅仅是一个生育者的角色,更是一种权威的化身。他往往是话事人、决策者,他代表一个家庭对外发声,是孩子眼中那个“说了算”的人,是孩子不能顶撞、必须敬畏的对象(当然也有例外)。这种形象,悄无声息地埋进了我们一代又一代人的潜意识里。

《周易》有云:“乾,天也,故称乎父;坤,地也,故称乎母。”(意思是:乾是天,所以象征父亲坤是地,所以象征母亲)。父亲被比作“天”,绝不仅仅是一种修辞上的美化的说法——它背后藏着一种非常深刻的权力隐喻。“天”在中国传统观念里,象征着至高无上、不可违逆的自然秩序。父亲被置于这个位置,代表的是一种至高无上的权威感,这种比喻很早就在文化中定下了基调。这种观念后来在儒家思想里不再只是一种模糊的印象,而是被整理成一套清晰的社会与家庭伦理,它被进一步地制度化,形成了一套“父为子纲”的伦理体系。在这套结构里,父亲不仅是孩子的养育者,更是一个家庭的代表人,他制定规则、执行管教、代表家族的意志。子女对父亲的服从,不只是一种情感选择,更是一种道德义务。

如果我们再往前追溯,就连汉语中的“父”这个字本身,也很能说明问题。在甲骨文里,“父”字的写法,就像一只手(“又”)握着一根棍杖或石斧的样子。那根棍子不是装饰,而是象征权力和惩戒的工具。东汉许慎在《说文解字》里写得更加直白:“父,矩也,家长率教者,从又举杖(意思是:父,是规矩的象征,是一家之中主持教育的人,字形来源于手举杖形)。也就是说,从汉字诞生那天起,“父亲”这个形象就已经和规则、管教、权力紧紧绑在一起了,哪怕到了今天,依然在无形中影响着我们。

这种文化基因,其实早就悄悄长在我们很多人的潜意识里了。就算经历了现代化进程和女性主义思潮一轮轮的冲击,它还是换着各种样子存在着。但有意思的是,像“父亲”这么传统、这么代表权威的一个符号,居然悄悄地走进了亲密关系里,完成了一次从公共领域到私密领域的“跨界”。它原本是那种很公共的概念——属于家庭伦理、社会规则,是厅堂之上讲的东西,可现在呢?它出现在卧室里、耳边的呼吸之间,从一个象征权力和规矩的角色,悄悄变成两个人之间的某种调情和亲密。

02

轻度的BDSM实践

“叫爸爸”这种现象,本质上其实是一种比较轻度的BDSM实践,但它不像我们印象中那种需要绳子、锁链或者严格规则的BDSM项目,反而更像是一个心理上的角色小游戏,用一句称呼悄悄触碰到了权力与服从的神经。BDSM的核心东西,也不是道具和项目,恰恰就是权力交换。

心理学家罗伯特·J·斯托勒在他的书《性兴奋》里提出过一个观点:性兴奋其实很大程度上来自于对创伤的“象征性重现和掌控”。换句话说,人们会在安全的情境下,通过亲密游戏重新演绎,那些曾经让自己感到无力、紧张或者羞耻的场景——但这一次,剧情由自己主导,从而把曾经的无力感转成了掌控感。所以说,在“叫爸爸”这个情境里,两个人其实是在共同完成一场关于权力的小剧场,一个人暂时成为了“爸爸”,扮演那个强势的、掌控局面的角色。另一个人自愿进入了“小孩”的状态,体验那种被主导、甚至微微反抗的无力感。

这种权力游戏之所以能成立,最关键的前提是:这一切得发生在安全、信任、双方都自愿的框架里。正因为大脑深处知道“这是假的,没有真实的危险”,我们才能放下心防,去享受那种权力差异带来的刺激和紧张。就像看恐怖片,你尖叫不是因为你真的看到阿飘了,而是你知道自己坐在沙发上很安全,才会觉得又怕又爽,是一个道理。“叫爸爸”和BDSM中其他的权力游戏一样,都是在体验权力差异的同时,内心比谁都清楚我们之间是平等的。

这种“叫爸爸”的现象其实提醒了我们一件事:亲密关系里,从来就不存在什么真正的“权力真空”。哪怕两个人再相爱、再默契,关系中也总有一些微妙的“谁听谁的”时刻。权力无声流动,它一直都在,只是藏在温柔和爱下面。哪怕是在最平等、最互相尊重的关系里,也有谁妥协的更多一点的问题。比如谁先说“我爱你”,今天谁做家务,吵架了谁先道歉…这些看似日常的互动,其实都是一次次无声的权力协商。但这些权力的运作不一定总是压迫性的,它也可以很温柔很美好。关键区别在于这种权力交换是强制性的还是自愿的,是固定的还是流动的,是单方面的还是互惠的。真正健康的关系,从来不是没有权力差异,而是两个人都清楚,我们有权力的流动,但我们,依然是平等的。

03

东方文化中的权力“隐喻”

在西方的BDSM文化里, 对Dominant(支配者)的称呼通常是“Sir”、“Master”或者“Mistress”,这些称呼强调的更多是社会地位或者掌控能力,跟家庭血缘没什么关系。比如“Master”暗示主仆,“Sir”带有礼节性尊称的意味,这些称呼构建的是一种社会身份的不平等,强调的是能力、地位和外在规则的约束,但不是亲情伦理上的联结。

那为什么在东南亚这边,反而是“爸爸”这个家庭称呼,一个本该属于家庭、带有血缘和亲情色彩的词,反而被情欲化了呢?这可能是因为,在东亚的家庭结构里,“父亲”这个角色本身就混合了权威与亲密两种属性。一方面,他是规则的制定者、行为的约束者,代表着不可挑战的权威;另一方面,他又是供养者、保护者,偶尔也会显露出温和与亲近。

我们的父亲往往既是一家之主,说一不二,又是遮风挡雨的人,温柔可靠。这种双重角色,让“爸爸”这个词从一开始就缠绕着权力与情感的双重张力。在中国传统家庭里面,父亲的确是权威的象征,可他同样也是保护的提供者、情感的寄托对象。他可能一边严厉训斥你,一边悄悄把你最爱吃的菜推到你面前,这种“严厉与温柔”并存的特质,让“爸爸”远比“主人”更复杂、也更贴近情感。这个称呼代表的是一种有责任的权威。不是单纯压迫,而是带有保护意味的掌控。就像他管着你,其实也护着你,他制定规则,但也为你托底。这种“掌控”背后,是有爱和责任作为支撑的。这大概也是为什么有些人觉得“叫爸爸”比“叫主人”更容易接受——因为它暗示着支配的一方也有关怀和保护的义务。

而且“爸爸”不像“主人”那样冷冰冰的,也不像“哥哥”显得太平等了,它介于敬畏与亲密之间,让人又怕又想靠近,这种矛盾感,恰恰成了某种情欲的催化剂。心理学家李孟潮在《中国式父子关系》里就说过:“中国父亲常常是恐惧和亲密的奇异结合体。”很多孩子对爸爸的感情是分裂的——既害怕他的威严,又渴望他的认可。既想逃离他的控制,又依赖他的保护。这种矛盾情感深深埋在潜意识里,长大之后,还会在亲密关系中寻找表达的机会。比如有些人会下意识选择像父亲的伴侣,或者反而抗拒任何权威感,我们都在不知不觉中,重复或反抗着早年与父亲的关系模式。孩子对父亲既害怕又依恋,这种矛盾情感深植于无意识中,并在成人后的亲密关系中寻找表达。

04

心照不宣的小秘密

我们对于亲密关系的所有想象和欲望,从来都不是凭空而来的,它既受家庭环境的影响,也带着社会观念的痕迹。比如东亚文化中对权威的复杂情感,西方文化中对个人主义的推崇,都会悄悄塑造我们渴望被爱的方式。它里面既包含着对平等的渴望,也藏着对权力差异的幻想。我们既希望被当作一个完全平等的伴侣,又偶尔会沉醉于那种“被你主导”或者“主导你”的瞬间,想要自由也渴望归属,人就是这么矛盾又真实的生物,人性的可爱和复杂,恰恰就在于这些看似对立却共存的欲望。我们不用为此感觉羞耻,也不需要删除某种欲望。而是学会在什么样的情境下,把什么样的欲望,以什么样的方式,交到什么样的人手中。

有些人喊出“爸爸”这样的称呼,还有一些人幻想被控制、被命令,这些念头很可能会被扣上变态的帽子,但欲望本身没有对错,这些行为和幻想也确实存在,而且普遍得多于我们想象。或许,重要的不是我们有什么样的欲望,而是如何对待这些欲望,处理欲望的方式却可能带来完全不同的结果。当我们愿意去反思欲望背后的来源,也愿意和对方真诚地沟通,并且在尊重彼此边界的前提下一同探索各种可能性——“我想更懂你,也想让你更懂我”。哪怕是那些羞于启齿的、最受争议的欲望,也可以变成两个人增进感情的手段又或者是心照不宣的秘密。

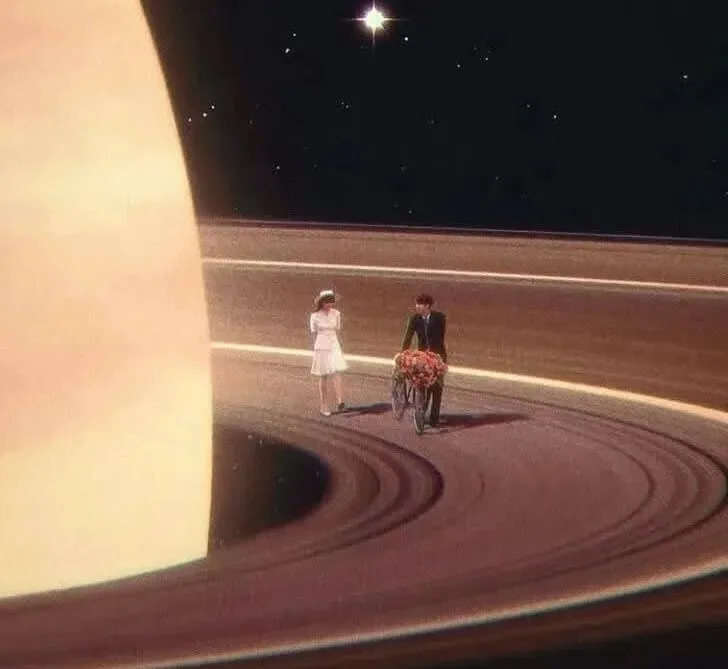

就像心理学家埃斯特·佩雷尔说的那样:“爱和欲望不是一回事”。爱追求的是融合、是消除距离,而欲望呢,需要的恰恰是距离、差异和神秘感。爱会说“我们是一体的”,而欲望会说“你和我如此不同”,一个向往合二为一,一个渴望追逐与试探。比如那句“叫爸爸”,之所以让人心跳加速,正是因为它悄悄重建了那种“危险又安全”的距离感。它把你和我暂时拉出日常的“我们”,重新放回“你”和“我”的对望位置:你不再是那个我知道几点刷牙、爱吃什么菜的伴侣,而是某个让我有点紧张、有点好奇、有点想试探的“陌生人”。它能制造出微妙的戏剧感,让我们即使相拥,却仍感到一点未知、一点猜想、一点不确定。

也许,权力差异的游戏恰恰就提供了这种必要的距离感,让欲望能够在亲密关系里持续流动起来。不必真的疏远,却重新发现对方身上未曾触碰的角落。不必离开关系,却借助一场“扮演”找回心动的张力。它制造了张力,也重新点燃了好奇。它提醒我们:最熟悉的伴侣,也可以是最神秘的陌生人。

所以你看,BDSM里的那些权力小游戏,其实也可以变成情侣之间促进感情、增加新鲜感的一种方式。它打破的是关系的“例行公事”。它不像很多人想得那么沉重、极端或者和心理创伤挂钩。不一定是严肃的、充满仪式感的、把pp打肿的。它也绝对不仅仅只有“跪下”、“命令”“皮鞭”和“mg”。它可以是一个眼神的暗示、一个称呼的改变,可以是一种两个人之间的秘密语言,一种打破日常、重新看见彼此的有趣尝试——“原来你还有这一面”、“原来我们可以这样玩”。

权力游戏可轻可重,可刚可柔,似水似磐石,亦丝亦重担。但只要双方认可,这方寸之地便是圆满人间。